ガイガーカウンター PKC-107 を,

ワンダーランドショップさんから,無償でお借りすることが出来ましたので,

使用感などをまとめてみました.

PKC-107 はガイガーミュラー管を使用した放射線測定器(ガイガーカウンター)です.

特徴としては,

PKC-107はプラスチックのケースの中に入っています.

このケースが食品等を測定するときの容器を兼ねているようです.

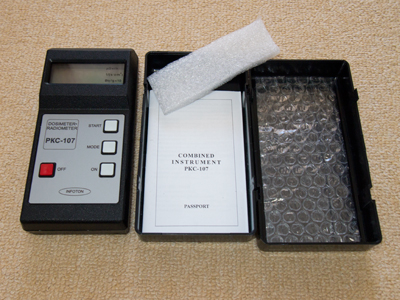

ケースを開くと,緩衝材と共に測定器が入っています.

|

|

測定器を取り出すと,マニュアルが同梱されています.

|

測定器は大きなディスプレイとともに,ボタン4つのシンプル構成です.

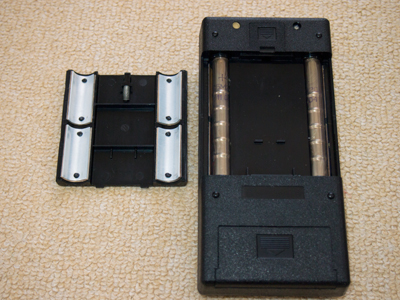

裏面には,GM管のカバーと,電池蓋があります.

|

|

次の写真は,GM管のカバーを開けた時の様子です.

スライドスイッチを押し下げてカバーを外すと,2本のGM管が見えます.

β線を測定するときは,このようにカバーを外して使います.

|

本体下に電池カバーが有り,9Vの角形電池を取り付けます.

電池は同梱されていないので,別途用意する必要があります.

|

本体の大きさはこのような感じで,DSiをちょっと縦長にしたくらいの大きさです.

厚さはそこそこあり,ディスプレイ部分が出っ張っています.

|

|

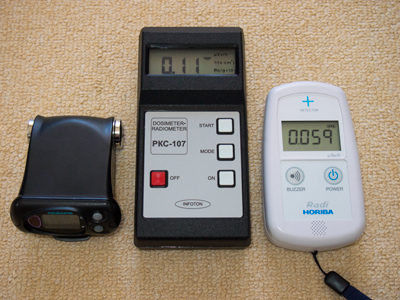

手持ちの PA-1000 Radi と PM1703MA と並べてみました.

Radiより一回り大きい感じです.

|

|

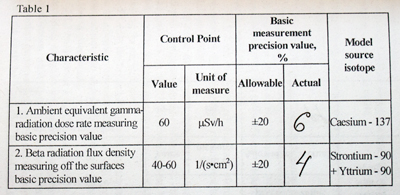

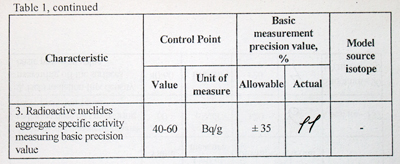

マニュアルには以下のような構成に関する記載があります.

手書きですので,1個ずつ確認して記入しているようです.

|

|

線量率モードにしてから,STARTボタンを押すと,γ線で線量率を測定します.

(裏のGM管カバーは付けておく必要があります)

1μSv/h未満の場合は,約53秒で測定します.

線量率が高くなると,より短い時間で測定を完了するようです.

(9.99を超えた時点で測定を打ち切り,その時点での経過時間から計算結果を表示するようです.)

この機種は,測定中に徐々に数値が上がっていき,測定終了時に線量率が表示されます.

マニュアルでは,正確な測定には最低5回以上計測し,平均値を出すことを勧めています.

平均値の計算には,当サイトの平均計算ツールの利用をおすすめします.

参考:放射線測定器(ガイガーカウンター)の測定値の平均計算ツール

上記ツールを開き,測定値を測定結果欄に入力していくと,誤差と共に測定値を簡単に確認できます.

GM管の機種でシンチレーション式などに比べると感度は低いことと,

測定時間が短め(低線量時約53秒)なので,1回毎の数値はかなりふらつきます.

マニュアルでは最低5回は測定し,平均値を取るようにと記載されています.

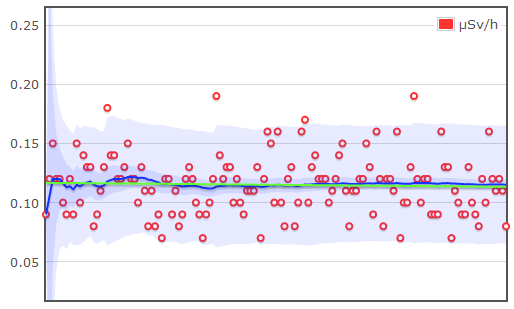

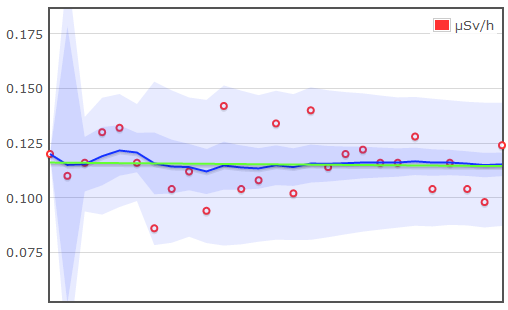

次の図は136回数値を読み取ったときのばらつき具合です.

東京都品川区のマンション室内での測定なので,線量率はかなり低い場所での測定です.

(線量率が高いほど,ばらつき具合は少なくなります)

これを5回で平均値をとると,ばらつき具合は次のように改善します.

5回平均を取っても,低線量ではそこそこのばらつきがあります.

低線量で測る場合は,もう少し多い回数で測る方が良さそうです.

鉛ブロックで囲って自己ノイズを測定したところ,0.07μSv/hほどありました.

そのためか,線量率も少し高めに表示される印象です.

GM管を2本搭載していますので,自己ノイズ分も多くなってしまっているのかもしれません.

参考:ガイガーカウンターの自己ノイズ 第3回 (2011/10/24)

この測定器はμSv/h表示しか有りませんので,簡単には感度がわかりません.

しかし,感度が高いほど,測定値のばらつきが減ります.

感度が判れば,測定値がどのくらいばらつくかは計算で求められますので,

その方法で感度を推定してみました.

211回ほど測定値を読み取って,線量率のばらつき具合から計算したところ,

218cpm/μSv/h の感度となりました.

GM管1本の機種が100cpm/μSv/h程度であるのに対して,この機種がGM管を2本搭載していることを考えると,

だいたい正しい感度が計算できたのではないかと思います.

ツールでの感度推測結果

β線モードにしてから,STARTボタンを押すと,β線で線量率を測定します.

1カウント/cm2未満の場合は,約37秒で測定します.

カウント数が高くなると,より短い時間で測定を完了するようです.

GM管はβ線・γ線の両方を検出するので,β線の量は以下のように2種類測定して差分を取ります.

β線の測定を行ってみました.

PKC-107のβ線測定モード(3つのモードのうちの真ん中)を選び,裏面のカバーを付けた状態と付けていない状態で2回測ります.

マニュアルによると,高さ150cm以上での測定と,対象1cm以内での測定の2回とありますが,

室内での測定のため,今回は両方同じ距離で,カバーの有無だけで2回の測定を行いました.

マニュアルでは最低5回以上とあるので,今回は最小回数の5回ずつの測定を行いました.

| 測定場所 | γ線測定値(95%信頼区間) | β+γ線測定値(95%信頼区間) | 危険度5%の有意差 | コメント |

|---|---|---|---|---|

鉛ブロックの上

|

0.060 ± 0.026 /s・cm2 (±43.9%) | 0.080 ± 0.025 /s・cm2 (±31.0%) | なし ツールでの判定結果 |

β線が明らかにない状態でゼロになるか,一応鉛ブロックの上で測定してみました. ツールの判定では当然有意差無しですが,測定値自体は多少の差があります. カバーを外したことで,バックグラウンドの放射線量も高めにでている可能性がありそうです. 他の測定でβ線が「有り」と出ても,バックグラウンドについてもカバーの有無で差が出る場合は, 実際には差が無いという可能性もあるかもしれません. |

昆布

|

0.070 ± 0.032 /s・cm2 (±45.2%) | 0.114 ± 0.023 /s・cm2 (±19.8%) | あり ツールでの判定結果 |

乾燥昆布を測定してみました. 危険度5%では有意差ありですが,1%では有意差無しとなりました. 昆布にはカリウムが含まれているため,そのβ線を検出できたのだと思います. |

やさしお

|

0.086 ± 0.026 /s・cm2 (±29.9%) | 0.294 ± 0.042 /s・cm2 (±14.2%) | あり ツールでの判定結果 |

やさしおを測定してみました. やさしおは,塩分の半分をカリウムに置き換えた塩です. カリウムには天然の放射性カリウムが含まれるので,そのβ線を検出できるかな・・・と試したところ, しっかりとβ線を検出できました. 危険度0.27%でも有意差有りの判定になりました. |

2011年3月に使っていた吸気口フィルタ

|

0.110 ± 0.042 /s・cm2 (±38.3%) | 0.308 ± 0.027 /s・cm2 (±8.7%) | あり ツールでの判定結果 |

花粉がキャッチできるフィルタを部屋の吸気口につけているのですが, 3月頃に使っていたフィルタを交換後保存しておいたものを測定しました. こちらもβ線を検出できました. 危険度0.27%でも有意差有りの判定になりました. |

ストロンチウム(Sr-90)線源

|

0.366 ± 0.045 /s・cm2 (±12.4%) | 18.700 ± 0.900 /s・cm2 (±4.8%) | あり ツールでの判定結果 |

β線のみを出す線源です. γ線が増えたのは,制動放射(β線が他の物に当たったときにX線(=γ線と一緒)がでること)のせいだと思います. カバーを外すとβ線により桁違いの数値となります. |

セシウム(Cs-137)線源

|

0.168 ± 0.028 /s・cm2 (±16.9%) | 2.274 ± 0.193 /s・cm2 (±8.5%) | あり ツールでの判定結果 |

セシウムなのでγ線も増えますが,β線も出します. こちらもはっきりとβ線を検出できたと言えます. |

トリウム入りマントル

|

0.166 ± 0.038 /s・cm2 (±22.8%) | 3.248 ± 0.198 /s・cm2 (±6.1%) | あり ツールでの判定結果 |

最近はトリウム入りではないマントルも多いようですが,これはトリウムが入っている物です. はっきりとβ線を検出できました. |

カバーを外すとバックグラウンドの線量も少し多めにカウントするようですので,

ツールで判定しても,若干β線の有意差有りとなりやすい傾向があると思います.

ただ,そうだとしても全般的にβ線があるものは良く検出しているようで,

β線の検出能力は結構あると思います.

測定時間は,それぞれマニュアル記載の最低回数の5回しか計っていませんので,約37秒×5回と短めです.

ベクレル測定モード(マニュアルでは放射能質量濃度と記載)で,水などのベクレル数を測定できます.

ただ,このベクレル数の扱いには注意が必要です.

一般的に,食品等を検査するときは,γ線を検出してベクレル数を求めます.

しかし,PKC-107 は主にβ線を測定します.(GM管は,γ線よりβ線に対して桁違いに高感度であるため)

食品等の中にある放射性物質が出すβ線は,それ自体で遮られて外まで出てきませんので,

測定するのは主に表面にある放射性物質になってしまいます.

また,GM管の感度が低いこと,周囲の放射線を遮蔽できないことから,

今の日本の基準値を超えるような食品でも検出できない可能性が大いにあります.

非常に高濃度の汚染であったり,表面部分にたくさんの汚染があれば,その検出は可能だと思いますが,

検出されなくても,放射能汚染されていない,とは判断できないので,その点注意が必要です.

また,本体に表示される数値は,トレイ一杯の液体を測定した場合にあわせて調整されているようです.

Bq/g × 10 の結果が出るようになっています.

液体以外の場合は,液体の重さと測定対象の重さを使って数値を換算する必要があると思います.

(ただし,上に書いたように表面部分を主に測るので,重量比で出すのは不正確な数値です)

ベクレル測定モードでは,GM管カバーを外して,2種類測定して差分を取ります.

ベクレルモードで測定をしてみました.

とはいえ,汚染食品などは手元に無いので,カリウムが多く入っているやさしおを計測しました.

やさしおに含まれるカリウムは,一定の割合で放射線を出すK-40が含まれており,8645Bq/kgほどの放射線があるようです.

マニュアルでは水と比較になっていますが,空っぽの場合も測定してみました.

| 試料 | 測定値(95%信頼区間) | 空との有意差(危険度5%) | 水との有意差(危険度5%) | コメント |

|---|---|---|---|---|

空(何も入れない場合)

|

0.572 ± 0.079 (±13.8%) | - | -0.028 ± 0.075 なし ツールでの判定結果 |

容器に何も入れなかった場合の測定値です. |

水

|

0.544 ± 0.043 (±7.8%) | -0.028 ± 0.075 なし ツールでの判定結果 |

- |

容器に水を入れた場合の測定値です. 結構平べったい容器なので,注意しないとすぐこぼしてしまいそうです.(^^; |

やさしお

|

2.946 ± 0.190 (±6.4%) | 2.374 ± 0.171 あり ツールでの判定結果 |

2.402 ± 0.162 あり ツールでの判定結果 |

やさしお180gを容器に入れた場合の測定値です. 容器いっぱいではありませんが,主に表面の測定になると考えて一袋分180gのみで測定してみました. |

やさしおの測定値は,空と比較して 2.374 ± 0.171,水と比較して 2.402 ± 0.162 となりました.

結果を10倍するとBq/gになるということなので,Bq/kgにするには1万倍することになります.

従って,23740±1710Bq/kg,または 24020±1620Bq/kg という数値になります.

β線測定のため,正しい数値とは大きく違いますが,カリウムによる放射線を検出することは出来ました.

※以下,2012/9/24 に(株)公益創造センターの村岡様からのご指摘を元に記載を修正しています.

当初の記載では,セシウムとカリウムの感度の違いが考慮されていませんでした.ご指摘ありがとうございます.

PKC-107のベクレルモードでの測定は,Cs-137 で校正されているので,カリウムを測った今回のベクレル換算の場合,

Bq/kg は実際とは大きく違った値になってしまいます.

SBM-20 はセシウムの放射線より,カリウムの放射線の方が高感度で良く検出するため,そのまま1万倍すると実際より高くなるようです.

今回の測定でも,理論値と測定値を比べると,24020÷8645=2.78倍くらいの数値になっています.

(株)公益創造センターの村岡様からも,やさしおのカリウム濃度を変えて実験したところ,

実際の約3倍になるとの情報を頂きました.

また,PKC-107のベクレルモードの測定は,マニュアルによると「液体」の測定を行うことになってますので,

液体で無いやさしおということもあり,その点でも違いがでてくるようです.

測定モードを変更すると,測定時間が変わる仕組みになっています.

それぞれのモードの単位で結果を知りたい場合は,そのモードで使う必要がありますが,

たとえば汚染の有無の判断をしたいだけ,というような場合は,違うモードを使うことも可能です.

線量率モードは53秒,β線は37秒,ベクレルは4分間の測定時間です.

表面の汚染の有無を調べたい,という目的の場合,通常はβ線モードで測定すると思いますが,

ベクレルモードで測定する事で,より楽に長時間測定することが可能です.

この場合,測定値の差自体は正しく読み取れませんが,差がある・ないの判断は正しく行えます.

他の測定器との線量率を比較してみました.

以下に測定器毎の差についてまとめていますので,あわせてご覧下さい.

参考:線量率の変動比較・第8回 (2012/02/24)

価格が3万円くらいで安価であり,機能的にも非常にシンプルな測定器です.

とりあえず難しいことはわからない,という方には「かんたん測定器」として使い勝手が良いかもしれません.

液晶画面の数値表示も大きく,その点でも使い勝手は良いと思います.

販売サイト等では食品用という部分がよく記載されますが,その点では一般的に期待される性能がありません.

GM管2本で感度が高めの空間線量測定用+β線による汚染確認用という位置づけで利用するのが良いと思います.

感度の推測でも,通常のGM管1本の機種に比べては感度が高く基本性能があります.

また,複数回の数値を読み取る場合,「過去○秒間の結果を△秒毎に更新」タイプの測定器であれば,

時計を見ながら○秒間間隔で数値を記録しなければいけませんが,この機種はその点は便利です.

ブザーが鳴ってから記録して,またボタンを押すという操作だけですので,

そういった使い方がメインの場合は,安価な機種として良い選択肢だと思います.